第四回

いつになったら、

切れるんですか…

執刀医はいつも雲の上の遠い存在。執刀医も執刀を目指す者も互いに0か100かを求めていたら、いつまでも互いの距離は縮まりません。とはいえ、その道のりはなかなか見えず、どうやって進んでいったらよいかわからないのが現実ではないでしょうか。これまで、大学の研修医、二次診療施設での勤務医といった大きな病院でご経験を積まれてきた日髙由貴先生に、執刀医になる道のりの見える化について教えていただきました。

日髙 由貴

(ひだか ゆき)

東京大学獣医公衆衛生学研究室出身。卒後1年目の時にアメリカの大学を見学。

2年目から東京大学附属動物病院外科系診療科で研修医を3年間経験。

その後、二次診療施設の整形外科で勤務。一児の母。

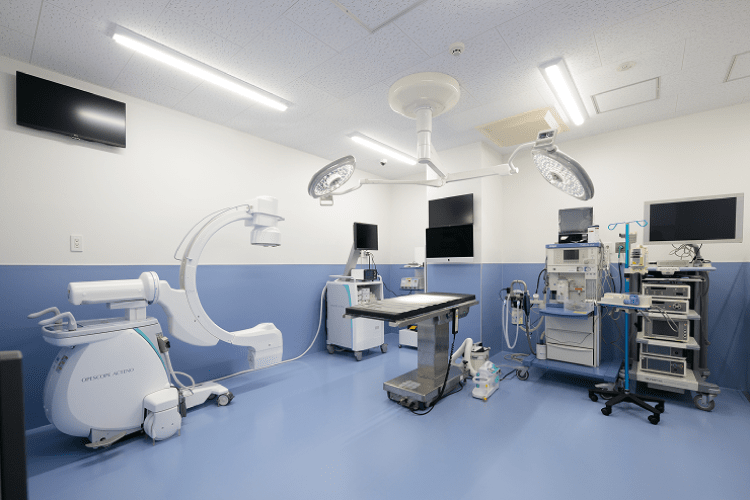

執刀医=遠すぎる存在!?

整形外科手術の執刀医といえば最上位のベテラン獣医師であり、技術力を含め、到底手の届かない雲の上の存在。執刀医と執刀を目指す者との間には、自ずと距離ができたり、感じられたりしてしまうのが通常だと思います。執刀医になるまでに何をしたらよいかもわかりませんし、手術を任せる側も個人の技量がわからず、任せられません。また、実際問題として、多くの施設では中間層の獣医師が不足しており、ベテラン獣医師と自身の力量との差に大きな落胆を感じやすく、必然的に自分自身に課すハードルが高くなってしまいます。

適切な指導システムがあり、執刀するまでの過程が互いにわかりやすく確立されていること、また、ベテランや新人関係なく、壁のないフラットな雰囲気があり、いつでも相談しやすい環境が確立されていることが、執刀医と執刀を目指す者の距離感を縮めるために大切なことだと感じています。そして、実際に身近な目標となる先輩の存在も重要ですが、少し先をいく先輩の仕事を見ることで、その背中を追いかけやすく、現実的な目標設定ができるようになると思います。

執刀までのステップの見える化

ここから当グループの取り組みの話になってしまいますが、例えば私たちは助手から執刀医となるまでのステップを体系化しています。まず助手については、最低限の教科書的な知識は必須ですが、志願すれば基本的にどの手術でも入らせてもらえます。手術では、教科書と実際のやり方の違いを見て学び、疑問点をクリアにしていくことで、より実践的な知識が身につきます。

その後、執刀医になるには、執刀する疾患の知識、詳細な手術手順、予後データ、経過の追い方などについての「執刀プレゼンテーション」を、他の先生の前で行い、そこで承認されて初めて執刀できます。これは異なる手術ごと必ず最初に行うことになっており、このシステムによって体系化された知識が自然と身に付きます。もちろん手術も、最初は上級医の指導のもとで行いますので心強いです。

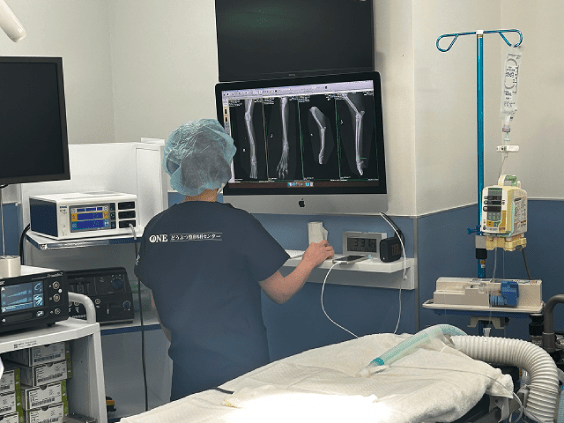

執刀できるようになってからも継続的な指導を受けることができ、術前や術中のアドバイスに加え、術後にはX線画像を見ながらディスカッションします。この中で、その時々に生じる細かい疑問や不安を解消でき、1つずつステップアップしていることを実感できます。このように、サポートのある環境で繰り返し実践しながら、執刀医としての技術や自信を確立させていくことができます。これらの過程の中で、何事も全否定されず改善点をアドバイスされることが、何より次へのモチベーションになります。

動物のご家族への説明においても「執刀プレゼンテーション」での知識が役立ちますし、インフォーム用のスライドも個々で作成し、共有しています。

執刀も「脱・属人化」を

さまざまな技量のある獣医師が集まると、それぞれの「いいとこ取り」ができます。同じ手術でも比較検討ができるため、最適な術式を追求できます。その際、仮に上司と異なる術式でも医学的に間違いでなければ否定される必要はなく、むしろ上下の隔たりなく意見を言い合える関係性は、個人にとっても組織としても理想的だと思います。

また、当グループでは膨大な症例の情報はすべてデータ化され、誰でも閲覧できるので、珍しい症例でも経験値として知ることができますし、担当医に質問もできます。うまくいきづらい症例や難度が高い症例についても同様に事前に学べます。獣医師として成長するためにはうまくいかない症例の経験は必要なことですが、すでに誰かが経験していることを事前に知ることができるので、大きな挫折を味わうこともありません。そういったすべての経験や技術も「いいとこ取り」をして、さらに自分なりの視点を盛り込み発展させることができます。これは病院としても大きな強みになると思います。

そのような切磋琢磨の環境があると、学会発表一つとっても、良い意味での競争意識が自然に生まれます。その結果、馴れ合いにはならず、かつ至らない点も率直に言い合うことができる関係性ができています。

指導法は小出しがポイント

指導法として最も重視しているのは、自主性を育むことです。何がやりたいかを明確にしてもらい、それについての教科書や論文も、まずは自身で探してもらいます。その上で具体的なアドバイスをします。

「執刀プレゼンテーション」のスライドも同様で、まずは自身で作成してもらいます。指導する際は、一度にすべて直してしまうのではなく、最初はコメントだけつけて考えてもらい、何度かやり取りします。結局は自身で手を動かし考えないと身につかないため、最初はあえて苦労してもらうことも大切です。

すでに経験のある側がすぐに答えを伝えてしまっては、一過性で終わってしまいます。その答えの背景にある理論や手術の成り立ちを理解することで、「こういった理由があるから現在はこの手法が選ばれている」など、知識が自分のものになります。そうすることでご家族に対しても自信をもって提案できるようになります。

いつでもサポートができる用意はしながら可能な限り自分の力で学んでもらう。そういった経験をすることは、将来的に意味のあるものになると考えています。

女性こそ整形外科医に

私が整形外科医を目指したのは、研修医の時に整形外科手術が楽しいと思ったことがきっかけです。そして整形外科では亡くなってしまう症例が少ないことや、治療後に動物やそのご家族がわかりやすく笑顔になることも魅力です。

女性の整形外科医は少ないですが、差別的な扱いを受けたことはありません。整形外科の先生方は常にもっと良い手法を生み出すことを考え続けているので、同じ気持ちを持ち、同士のように入っていけば、自然と一緒の方向を見て働けるようになります。

女性獣医師が整形外科医になるメリットは非常に大きいと思います。急変がほぼなく、手術はおよそ予定通りに終わるため、子育て中でも予定を立てやすいです。さらに、夜中看病することもほぼなく定点観察でよいので、生活リズムも家族と合わせやすいです。職場内では子育て中の獣医師に配慮してくれますし、出産で一時的に休んでも、復帰すれば元通りの扱いをしてくれます。さらに当グループでは、先述のように、男女関係なく技術を磨いて成長していける環境があります。子育てしながら外科医として活躍したいと考えている女性獣医師には、整形外科を第一におすすめします。

今後は、自身の技術を高めることはもちろんですが、これまで経験してきた症例を解析できるようデータ化して、整形外科分野に貢献していきたいと考えています。

CLINIC NOTE 2025年7月号より転載