疾患詳細

環軸椎不安定症

(環椎・軸椎不安定症)Atlantoaxial instability

第1頚椎(環椎)と第2頚椎(軸椎)の不安定、亜脱臼(骨のズレ)などに関連して引き起こされる脊髄障害です。環軸椎不安定症の多くは、先天的な2つの関節の形態異常にともなって発症するため、この病気では、成長期に何らかの脊髄障害を起こすことが多く、1歳以下で診断されるケースが最も多いです。不安定性が軽度である場合、中齢〜高齢期に診断されることもあります。

病因

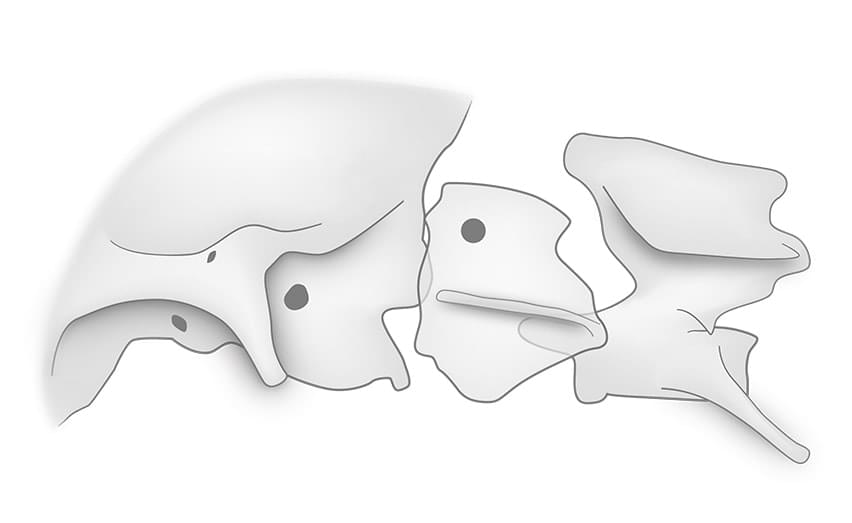

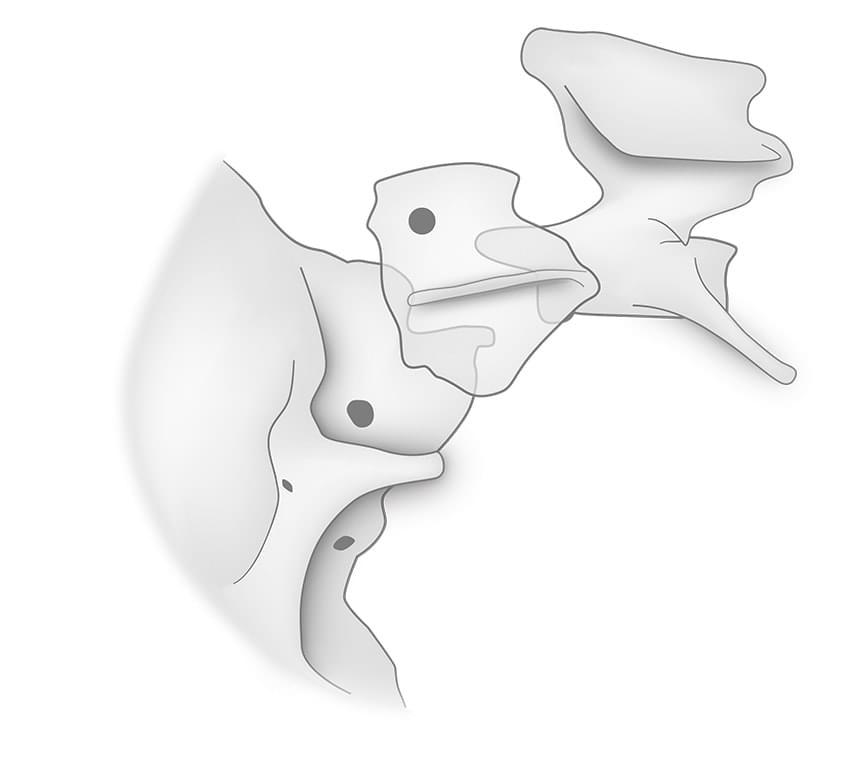

環軸関節は、他の椎体(背骨)の関節構造とは異なった形状であり、椎体同士を連結し、安定性を保つための椎間板と呼ばれるクッションが元々存在しないという特殊な関節構造となっています。この2つの関節を安定させるため、軸椎先端の歯突起、歯突起と環椎を連結する横靱帯、翼状靭帯や歯尖靭帯という、他とは異なった骨格と複数の靭帯の形で、維持されています。また、関節包や背側環軸靱帯も安定性に貢献しています。これらの構造が、何らかの原因で破綻してしまうと、環軸椎関節が不安定な状況となります。特に小型犬種では、歯突起の発育不全の結果として、この問題の危険性が高くなります。

症状

症状は通常の場合、急性の四肢不全麻痺、頚部痛(首の痛み)などが確認されます。麻痺症状がなく、強い頚部痛が出ないような場合でも、明らかに首の身震いを躊躇したり、途中で止めてしまうといった様子もよく見受けられます。また構造的な問題点が背景であることが多い為、多くは若い年齢で症状が確認されます。

診断

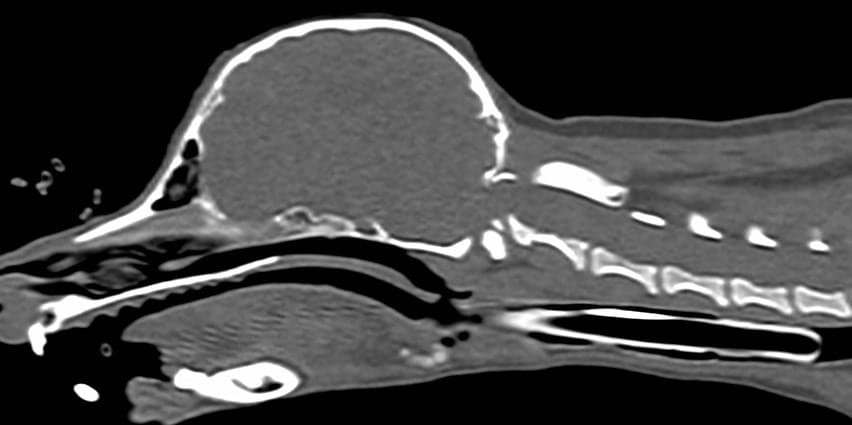

麻酔下での頚部脊椎の屈曲レントゲン、MRI検査、CT検査で診断します。首を屈曲させたレントゲンで、環椎と軸椎の距離が広くなって観察される場合は、不安定性があると判断されます。

首を曲げてレントゲンを撮影すると、首の骨の隙間が明らかに広くなります。

この場合、レントゲンで軸椎(第2頚椎)の先端部分の歯突起と呼ばれる構造が認められません(環軸図3)

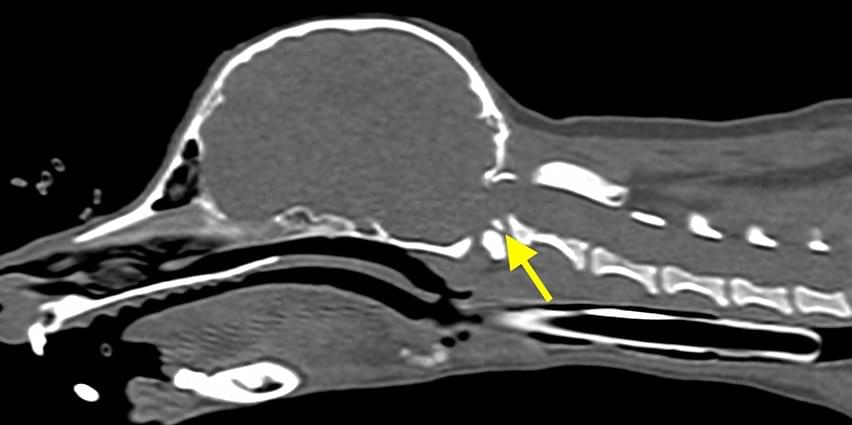

CT検査を実施すると矢印先端部分に、折れた歯突起の先端部分が認められます(環軸図4)

また、環軸椎不安定症を持っている症例では、病因での記載やレントゲン・CTでも見られた通り、多くで歯突起の欠損、骨折、低形成(十分に形成されていない)を持っていることが、画像診断で確認されます。環軸椎不安定性が疑われる場合は、これらの形態的な異常と共に、脊髄自体のダメージをMRIでも確認することが推奨されます。

治療

- ①外科治療

- ・腹側環軸椎固定術

保存治療(鎮痛剤などの薬物治療やネックブレースといわれるギブス)は、一時的には症状の改善をもたらすこともありますが、骨格の不安定という問題の根本的な解決にはなりません。原則的には外科治療による環軸椎の固定が推奨されます。外科治療では、この2つの背骨の亜脱臼状態(ズレた状態)を元の位置に戻し、環椎と軸椎の関接面(接触する部位)を掻爬(少しだけ削る)することで、2つの関節の骨癒合を促進します。インプラントを用いることで脱臼を整復した状態を保持しますが、最終的にはこの2つの椎体が癒合させることが治療目標となります。

- ②保存治療

- 手術までの準備期間が必要な場合や、骨成長期で発症してしまったケース(手術をするには明らかに若過ぎる年齢)では、ネックブレースと呼ばれる首の包帯を実施して成長を待ち、ある程度成長した段階で外科治療を実施することもあります。保存治療のみでの対応は、一時的には改善しても、長期的管理をする場合には不向きな選択肢であり、通常では継続的に維持していく治療としては不向きな選択肢です。

- 環軸椎不安定症にあてはまる症状

- ● 急に元気がなくなった

- ● 頭を下げている・目だけで物を追う

- ● 身震いをしなくなる・身震いを途中でやめてしまう

- ● 寝起きなどに突然キャンと鳴いてうなだれる

- ● 足がふらつく・立てない

- 環軸椎不安定症を発症しやすい犬種

- チワワ、ポメラニアン、ヨークシャー・テリア、シー・ズー、マルチーズ、ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードルなどの小型犬種